■仏教とは

仏教とは何か?という問いにもし正解があるなら、おそらくこんなにたくさんの宗派は生まれていないし、そもそも宗教というものを定義できるなら、そこに論争(争いごと)が起こる余地もないのでしょう。

そしてだからこそ、こんなにも至るところに浸透しているように見える仏教というものに対して、「一体なんなのだろう?」という疑問は、多くの人がうっすら抱いているものなのかもしれません。

「葬式仏教」と揶揄されるような日本の仏教だったり、怪しげな新興宗教に利用される仏教らしき思想だったり、そういったものに、おそらく多くの人は違和感を感じつつも、無下にはできないもどかしさを抱えていたり。

ブッダが発信したものは、言ってみれば普遍性の極みであって、そのエッセンスは既に無数の人々によって広く表現されていて、現代に生きる私たち(特に日本人)は、実はそれらをふるいにかけつつ吸収するということを知らず知らずやってきたのではないかと思うのです。

宗教というもの自体に必要性があるかどうかは別として、少なくともモヤモヤを解消する為に、「仏教」というものを少し詳しく見ていこうと思います。

■宗教はなぜあるのか

まず、なぜ宗教というものが存在しているか?というところから少し考えてみると、そこには大きく分けて二つの側面があるように思えます。ひとつは、純粋な「宗教心」というものがあるのではないかということで、目には見えない存在に対する畏敬の念などから自然に生まれるもの。そしてふたつめは、そのような心を利用する形で、国家を統一、維持するための精神軸としての役割。

日本においての仏教は、主に後者から始まり、前者が多種多様に絡まり、さらに後者による統制や調整があり、ということを繰り返して出来上がったものではないかと思います。

冷静に考えたら、宗教というものは人間が作り出したものであることに疑いの余地はないように思えますが、何かそこに絶対的なものがあるとして盲目的に従うしかない状況がありうるのだということも、人類の歴史上確かなこと。

いずれにせよ、宗教の周辺にはさまざまな思惑や人間模様があり、何か絶対的な答えが欲しい人にとっては一時的に必要なものでもあるし、学問的探究としての魅力を感じる人もいれば、思いがけず実践者を通して恩恵を受けるということがあったりなかったり…全く無視して先へ進むということはできないものなのかもしれません。

■仏教が生まれた背景

当時のインド周辺の宗教といえばバラモン教で、紀元前13世紀ごろアーリア人によって作られたバラモン教は、前8世紀頃から、新たにウパニシャッド哲学として発展しようとしていました。ヴェーダ(聖典)によってヴァルナ(人間の資質を4種類に分けた)がはっきりと示されると、いよいよバラモン(祭祀を扱う)階級が支配権を独占しはじめます。

今でも根強く残るといわれるカースト制度の始まりですが、当然それに異議を唱える人々が多く現れ、新しい思想を掲げる沙門(修行者、思想家)たちが出てきます。そして新たに生まれた宗教が、ジャイナ教や仏教であるといわれていますが、特に仏教に関していえば、開祖が新たな宗教を作ろうとしていたわけではなく、バラモン教のような階級制度を否定(無視)して、ただひたすら(人間が)苦しみから逃れる道を求めて瞑想修行を始めた、というのが事実に近いと思います。

■ブッダ誕生から出家まで

※ブッダ(仏陀)とは「目覚めた人」「悟りを開いた人」という意味で、悟りを得た人全てを仏陀と呼ぶこともありますが、広く浸透しているように、ここでも開祖その人のことをブッダと呼ぶことにします。

仏教を開いたとされるガウタマ(ゴータマ)・シッダールタは、今からおよそ2500年程前、紀元前6世紀ごろ、現在のネパール領であるルンビニー(インド国境付近)で生まれます。シャーキヤ族(釈迦族)の王子として贅沢に暮らし、結婚し子供もいました。後世さまざまなエピソードが語られていますが、そこに少なからず事実が含まれているとすると、彼が悶々と悩み疑問を抱え、家を飛び出したくなるのも頷けるような気がします。生まれてすぐに母をなくし、父親は後継者としての息子が出家してしまうことを恐れ、この世の楽しみを過剰に与えまくります。16歳で13歳のいとこと結婚し、他にも2、3人程女性をあてがわれ、おそらく外の世界と深く関わることなく、29歳まで暮らすのです。

その間、もちろん既存の宗教について学んでいたであろうし、遊行する修行僧の姿を目にすることもあったと思われます。有名な「四門出遊」というエピソードでは、「生老病死」の苦しみを知り出家に至った経緯が簡潔に表現されていますが、当然、そのように単純なものではなく、多くの要因が重なっての出家であったことは間違いないのでしょう。

そして家を出てすぐに、瞑想行に入ります。ここでいわゆる三昧の境地(至福の状態?)はすぐに得られたようですが、それはブッダが求めていたものではありませんでした。そんな生易しいものではダメだと苦行に入るわけですが、そこでも疑問がわきます。このようなことをしていても、根本解決にはならないと苦行の道は捨て、沐浴をしスジャータという牛飼いの女の子がくれたミルク粥を食べて体力を回復します。

それから、後に菩提樹と呼ばれるようになるアシュヴァッタ樹のほとりに座り、禅定に入ります。そしてついにブッダは完全な悟りを得て、解脱の境地に達することができました。(正確にはここで目覚めた人ブッダとなります)29歳で家を出てから6年が経過した、35歳の時のことです。

■布教の旅がはじまる

そこから5週間の間、ブッダはその境地を味わい続けます。解脱の境地、涅槃に到達するとはすなわち、生存欲をも断ち切った状態であり、本来であればそのまま生命を終えていくことが自然でもあるはずです。現にジャイナ教では、この境地を得た人は食を断ち、そのまま肉体の死を迎えるのだそうです。

ところがブッダはそれを選択せず、自分が得た境地(もしくはそこに至るまでの方法)を他の人にも伝えることにします。後に語られたエピソードによると、梵天(ブラフマー)が現れ、人々に説法してほしいと三度も懇願したからなのだそうです。そしてまず、かつての修行仲間5人に説法し最初の弟子とし、それから次々に信者を増やしていきます。親族縁者も多く信者とし、継母やかつての妻も出家するに至ったそうです。

それではこの時、ブッダが人々に語っていたのはどんなことだったのか?ということですが、まだ教団が成立しているわけではないので、体系だった教えというものはなく、ただひたすら、苦しみのもとを取り除くための生き方を説いていたという感じです。相手の能力や成長段階、生活環境などに合わせてアプローチの仕方を変える、待機説法といわれる方法をとっていたとされています。最も古い経典といわれている「スッタニパータ」や「ダンマパダ」を読むと、その辺りを感じとることもできます。

そしてその中でも、何かにつけ語られ、中心的な教えとされているのが「四聖諦説」といわれるもので、“四つの真実”というような意味の教え。1.苦諦(くたい):この世は苦しみに満ちているという真実 2.集諦(じったい):その苦しみには原因があるという真実 3.滅諦(めったい):原因を絶てば、苦しみは滅するという真実 4.苦しみを滅する道はあるという真実。その道というのが「八正道」といわれるもの。

仏教というと、厳しい戒律とセットのように捉えられることも多いと思いますが、ブッダはそもそも既にとらわれやこだわりを捨て去った境地にいるので、俗世のリーダーの様に「戒め」などで信者を縛る様なことに興味はないのです。

あれもこれもダメ、というようなことが終始語られている様にもみえますえが、本来であればそれは第一に、それが苦しみをなくすための近道だからであって、当時の人々の意識レベルや時代背景に合わせて、必然的に語られたことであったに過ぎないのだということ。

そして、明らかなこととして、もしブッダの教えが仏教だとするなら、日本に伝わっている仏教は、全くの別物であるということ。もちろんそのことについては、既に多くが語られていて、一筋縄ではいかない問題でもありますが、少なくとも、ブッダの残してくれたものが活きてくるのは、日本や中国で様々に利用されてきた宗教としての仏教とは、切り離して捉えている時だと思います。

■最後の旅

45年間説法の旅を続け、80歳の時、最後の旅に出ることになります。その時の様子は、「大パリニッバーナ」という経典の中に記されています。

この旅の途中でブッダは、病を得て苦しむことになるのですが、なんとか乗り切り旅を続けます。そしてその後死の訪れを予感した時に、神通力をそなえた自分なら、もっとこの世に留まることもできるのだということを三度もほのめかすのですが、弟子のアーナンダはそのことに気づかず三度ともスルーしてしまいます。それはアーナンダに悪魔がとりついていたからで、その悪魔はブッダにも、肉体を去るときが来たのだと囁きます。そしてついに、ブッダは三ヶ月後にこの世を去ることを決意します。

それから臨終の地を目指す途上で、鍛治工の子チュンダが用意したきのこ料理を食べ、いよいよ病を重くし、クシナガラの地で肉体の最後を迎えます。クシナガラの住民に惜しまれ敬われながら6日経ち、7日目に遺体は火葬され、遺骨は8分割され、各々の部族に分配されたということです。

1898年、ネパール国境付近の英領インドの地ピプラーワーで、イギリス人のウイリアム・C・ペッペが発掘調査中に、遺骨を納めた壺を発見しました。文字解析の結果それがゴータマ・ブッダのものであると判明し、翌年には仏教国タイに譲渡され、1900年(明治33年)にはタイから、ミャンマー、スリランカ、そして日本にも寄贈されました。現在、愛知県の覚王山日泰寺に安置され、各宗派持ち回りで管理されているのだそうです。

■各地への広がり

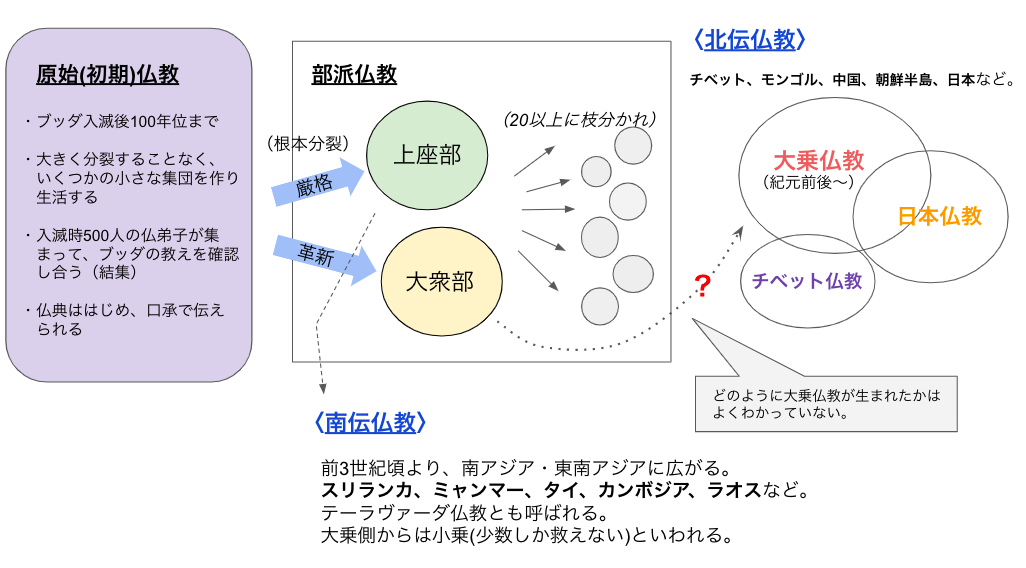

ブッダ入滅後100年くらいまでの仏教を、原始仏教(初期仏教)といいます。その後、長老たちの厳格派(上座部)と革新派(大衆部)に分裂し(根本分裂)、そしてさらにそれらが枝分かれし20以上の教派が生まれます。それらを総称して、部派仏教といいます。

南アジア、東南アジア方面に広がったのが上座部仏教で、テーラヴァーダ仏教とも呼ばれています。一方、モンゴル、チベット、中国、朝鮮半島、日本など北方に広がったのが、大乗仏教と呼ばれるもの。大乗仏教の源流は大衆部であるという説もあるようですが、はっきりとはしていません。大乗仏教側から見て、上座部仏教というのは、個人的な悟りにのみこだわって、少数の人しか救うことができないという蔑視の意味を込めて、小乗仏教と呼ばれたりもしていました。

■ブッダのメッセージ?

もし、ブッダの教えからメッセージのようなものを感じ取るとするなら、「怠けるな」という一言に尽きるのではないかと思います。臨終の言葉とされているのが「もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠ることなく修行を完成させなさい。」(※)というもの。この「怠ることなく」という部分に私は、何か深い深い優しさを感じるのです。

大抵の苦しみや悩みのもとを冷静に観察してみれば、そこにあるのは自分自身の怠惰であることが多く、”めんどくさい”がクセになってしまえば当然、本当はやりたいと思っていることですら億劫になってしまって、結果的に苦しくなるのは自分ということ。本当は「怠けないほうがいいよ、その方が絶対楽だから」というくらいのものなのですが、怠惰に陥ってしまってどうしようもない時には、少しばかり厳しい言葉の方が有効な場合もあるということで、「怠けるな」というのがブッダのメッセージとしてピッタリかなと思うのです。

そしてもうひとつ、「この世で自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとせずにあれ。」(※)という言葉があります。大乗仏教になると、時代背景も手伝って、超越的な存在に”救ってもらう”という傾向が出てきますが、やはり、自らの内に真実をみるということ抜きにして、人が人として生きていく道はあり得ないのだと思います。どこへ迷い込んでも常に、ここに立ち返ることができれば大丈夫。

法(ダルマ)=さまざまな意味が含まれる語であるといわれますが、「教え」というような意味よりも、ここでは、存在の根本にある法則のようなものを含めた「本質」「真実」として捉えるとしっくりきます。

※引用:「ブッダ最後の旅 大パリニッバーナ経」 中村 元 訳